V2Hとは?注文住宅でのEV(電気自動車)活用で実現する、家族を守る賢い家の新常識

2025.10.6.

- 注文住宅

そう考えたときに検討したいのが「V2H(Vehicle to Home)」です。V2Hを導入すると、EV(電気自動車)を家全体のエネルギーをコントロールする「賢い設備」へと進化させることが可能です。

この記事では、注文住宅を考えるときに知っておきたいV2Hの基本から、メリット・デメリット、費用や補助金までを分かりやすく解説します。

V2Hとは?

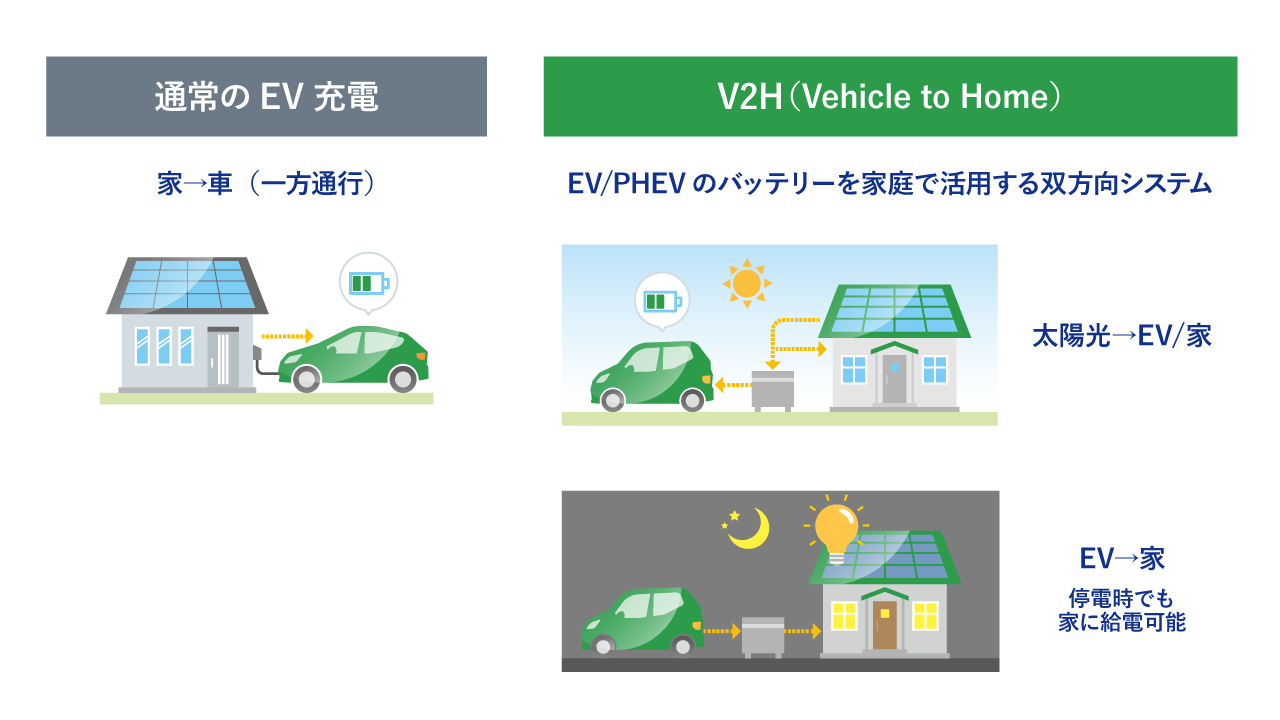

V2Hとは、「Vehicle to Home(ビークル・トゥ・ホーム)」の略称です。その名の通り、「車(Vehicle)から家(Home)へ」電気を供給する仕組みを指します。

通常、EVへの充電は「家から車へ」という一方通行です。しかし、V2Hシステムを導入すると、この電気の流れが双方向、つまり「家と車の間(home↔car)」で自由に行き来できるようになります。

つまり、EVに搭載されている大容量のバッテリーを、あたかも家庭用の大型蓄電池のように活用できるようになるのです。昼間は通勤や買い物で活躍し、夜は家族の暮らしを支える電源として機能する。これがV2Hの最大の特徴です。

V2Hが注文住宅で注目されている理由

V2Hが注文住宅を検討する層から注目を集めている背景には、現代社会が直面する二つの大きな不安があります。

一つは、激甚化・頻発化する自然災害です。近年、大型の台風や地震によって大規模な停電が発生し、数日間にわたってライフラインが寸断されるというニュースが後を絶ちません。特に小さな子どもや高齢者がいる家庭にとって、停電は単なる不便では済まされない、安全を脅かす深刻な問題です。

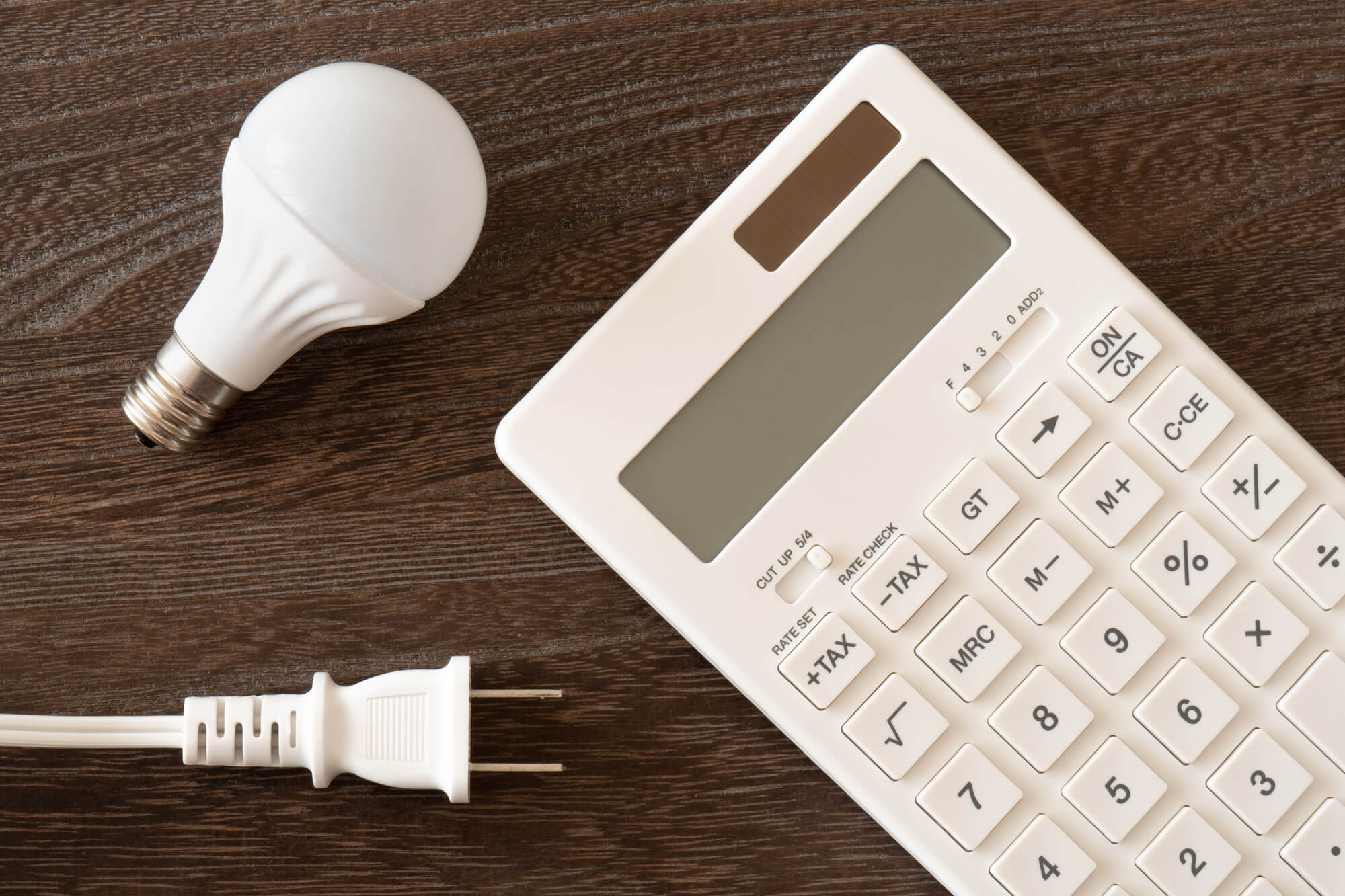

もう一つは、経済的な不安です。世界情勢の変動を背景に電気料金は上昇を続け、家計への負担は増え続けています。

こうした不確実な社会状況のもとで30年以上住み続ける家を建てるとき、「将来も安心して暮らせるか」は最重要テーマです。耐震性や断熱性といった物理的な強さに加え、エネルギーの自立性という「賢い備え」が求められています。

V2Hは単なる「便利な最新設備」ではありません。電気を「創って・ためて・賢く使う」仕組みを持ち、停電や電気代高騰といったリスクから家族を守る。まさに、これからの時代の注文住宅に欠かせない「家族の安全を守る設備」として注目されているのです。

V2Hが解決する3つの未来

ここでは、「防災」「経済性」「先進性」という3つの側面から、V2Hが家族にどのような未来をもたらすのかを見ていきましょう。

【防災】災害による長期停電でも、わが家だけは「いつも通り」の暮らしを

地震、台風、豪雨。自然災害の多い日本において、停電のリスクは避けて通れない現実です。 停電が起これば、冷蔵庫の中の食材は傷み、夜は暗闇に包まれ、エアコンや暖房も使えません。情報収集や安否確認に不可欠なスマートフォンの充電すらままならなくなります。 ここでV2Hが持つ真価が発揮されます。EVに搭載された大容量バッテリーから家庭に電気を供給すれば、家全体の電力を数日間にわたって維持することが可能です。 近所が暗闇に包まれる中、わが家だけは冷蔵庫も照明もエアコンも、いつも通り使える。温かい光に包まれている。―その安心感に、お金には代えられない価値を感じる方は多いでしょう。

【経済性】: 太陽光と連携し電気を自給自足。「買う」から「創って賢く使う」家へ

総務省の家計調査報告によると、2024年の2人以上の世帯の電気代は月平均で約1.2万円。この先30年で考えると、電気代だけで432万円以上の出費になります。しかも、電気料金は今後も上昇が予想されています。

V2Hと太陽光発電を組み合わせれば、この構図を根本から変えられます。昼間、太陽光で発電した電気をEVに充電。夜はその電気を家庭で使う。まるで自宅が小さな発電所になったかのような暮らしです。

スマートフォンのアプリで発電量と消費量をチェックしながら、「今日は5kWh分、電気を自給できた」と確認する。そんな風に、まるでゲーム感覚で楽しみながら、賢くエネルギーをコントロールできるのです。

先進性】: EVが家のエネルギーを最適化。未来の生活を先取りする満足感

現在日本政府は、2035年までにすべての新車をEV含む電動車にする目標を掲げています。つまり、10年後にはEVが当たり前の時代がやってくる可能性があるのです。その時、V2Hを備えた家とそうでない家では、資産価値に大きな差が生まれるでしょう。

さらにV2Hは、EVと住宅を賢く繋ぎ、「家庭のエネルギーマネジメントシステムの中核」へと進化させると考えられています。将来的には、スマート家電やHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)と連携させることで、AIがその日の天気予報や家族の生活パターンを予測し、最も効率的な充放電を自動でおこなうことも可能になるでしょう。

社会全体がEVシフトやカーボンニュートラルへと大きく舵を切る中で、V2Hを導入した家は、その流れをリードする存在となります。「時代を先取りした賢い暮らしを実践している」という満足感と、少しの誇りを得られることも、V2Hがもたらす大きな価値の一つです。

V2Hの仕組みは?「家庭用蓄電池」「太陽光発電」は何が違う?

V2Hシステムは、実はシンプルな仕組みで動いています。中心となるのは「V2H機器」と呼ばれる、エアコンの室外機ほどの大きさの装置です。

操作は驚くほど簡単で、EVを駐車して充電ケーブルを接続するだけで、あとは自動で最適な充電・放電を行います。スマートフォンアプリでの遠隔操作も可能です。

「家庭用蓄電池」「太陽光発電」との違い

「電力を確保する」という点では似ていますが、それぞれに明確な役割の違いがあります。

V2Hは、夜間の安価な電力をEVに充電し、昼間や停電時に家庭へ供給できるため、太陽光がなくても「家庭用蓄電池」として機能するのが特徴です。

一方、太陽光を導入している家庭では、余剰電力をEVに貯めて夜に使えるため、高価な家庭用蓄電池を新たに購入する必要がなくなります。

つまりV2Hは、単体でも蓄電池代わりになり、太陽光と組み合わせれば蓄電池購入コストを省ける合理的な投資と言えます。

注文住宅にV2Hを導入するメリット

V2Hを導入するメリットを、4つのポイントで解説します。

① 停電時の非常用電源として圧倒的な安心感がある

最大のメリットは、やはり災害時における非常用電源としての機能です。地震や台風で万が一、長期間の停電が発生しても、EVに蓄えられた電気を家庭で使えるため、日常生活を維持できます。

環境省の調査によると、1世帯が1日に消費する電力量は約10.82kWh。これに対し、EVの大容量バッテリーの容量は40〜60kWhあります。これだけあれば、電力を節約して使えば、家全体の電力を数日間にわたってまかなうことが可能です。

「停電中でもいつも通り電気を使える」安心感は、非常時における家族の心を支えてくれるでしょう。

② 電気代を削減できる可能性がある

V2Hは、日々の電気代を賢く節約できる可能性があります。契約している電力会社が、夜間の電気料金を割り引く料金プランを提供している場合、そのメリットを最大限に活用できるためです。

具体的には、電気代が安い深夜の時間帯にEVを満充電にしておき、日中の電気代が高い時間帯にはEVから家庭へ電力を供給します。電力会社から購入する電力量、特に単価の高い時間帯の購入量を大幅に減らすことができれば、月々の電気代の削減につながります。

③ 太陽光発電の余剰電力を最大活用できる

太陽光発電を設置しているご家庭では、V2Hの価値はさらに高まります。FIT(固定価格買取制度)の売電価格が年々低下している現在、発電した電気は「売る」よりも「自家消費」する方が経済的メリットが大きくなっているためです。

2025年度上半期の売電価格は1kWhあたり15円。これに対して買電価格は1kWhあたり29円80銭※と、約倍近くになります。

日中に太陽光パネルで発電したものの、家庭で使いきれなかった余剰電力を、V2Hを介してEVに貯めておけば、買電する量を最低限に抑えられます。つまり自宅のエネルギー自給自足率を飛躍的に高めることができるのです。

※東京電力の最初の120kWhまでの料金(第一段階料金)

④ EVへの充電時間が短縮できる

V2Hシステムは、一般的な家庭用200Vコンセントの充電器(出力3kW程度)よりも高い出力(6kWなど)でEVに充電できるモデルが多く、充電時間を大幅に短縮できます。

例えば、バッテリー残量が少ない状態からでも、一晩で満充電にすることが容易になります。急な外出の予定が入った際にも、短時間で十分な充電量を確保できるなど、忙しい日々の生活においてEVをより便利に、効率的に活用することにつながる、見逃せないメリットです。

導入前に知っておくべきデメリットと注意点

V2Hの導入を検討する際に、押さえておきたいデメリットや注意点をお伝えします。

① 導入には初期費用がかかる

注文住宅にV2Hを導入するには、EVに加え専用機器を購入しなければなりません。機器の価格はメーカーによりさまざまですが、代表的なモデルで100万円程度となっています。当然ですが、現在ガソリン車に乗っている場合は、EVへの買い替えも必要です。

ただし、この費用負担を大幅に軽減してくれるのが、後述する国や自治体の補助金制度です。これらの制度を賢く活用することで、初期費用を抑え、投資回収期間を短縮することが可能です。

② 対応しているEV(電気自動車)・PHEV車種が限られる

全てのEVやPHEV(プラグインハイブリッド車)がV2Hに対応しているわけではありません。V2Hは、車両側にも家庭への給電機能が備わっている必要があるため、対応車種はメーカーやモデルによって限定されます。

現在国産車を中心に多くの対応車種が存在しますが、導入を検討する際は、現在所有している、あるいは購入予定の車種がV2Hに対応しているかを必ず事前に確認しましょう。

③ 設置には一定のスペースが必要

V2H機器本体は、屋外の駐車場付近に設置するのが一般的です。その大きさは小型のエアコン室外機程度ですが、設置にはある程度のスペースを確保する必要があります。また、EVの駐車位置と分電盤の位置関係によっては、配線工事が複雑になったり、追加の費用が発生したりする可能性もあります。

注文住宅の設計段階であれば、V2Hの設置を前提として駐車スペースや配線ルートを計画できるため、このデメリットは最小限に抑えることが可能です。

V2Hは太陽光発電と組み合わせるのがおすすめな理由

V2Hシステムは、単体でもバックアップ電源として有効です。しかし、その真価を100%引き出すためには、太陽光発電と組み合わせることをおすすめします。

停電が長引いても電力を確保できる

EVは、それ単体でも「蓄電池」としての役割を果たします。40〜60kWhの容量があるため、電力を節約して使えば、数日の停電なら乗り切ることができるでしょう。

しかし、蓄電されていた電力を全て使い切ったらそこで終わりで、電気が復旧するまで電力を補給することはできません。

その点、太陽光発電を併用すると、停電中も「昼に発電 → EVへ充電 → 夜は家へ放電」というループを回せるようになります。つまり日々エネルギーを創出できるため、停電が長期に及んでも、運用を継続しやすくなるのです。

電気代をゼロに近づけられる

V2H単体でも、電気代が安い夜間に充電し、日中の電力をそれでまかなうことで、ある程度は電気代を抑えられます。しかし単体では買電を完全にゼロに近づけるのは難しく、また近年は夜間電力プランが存在しない・割引が小さい地域が増えてきているのが現状です。

その点、太陽光発電とあわせて導入すれば、昼間は太陽光の電気で生活し、余った電気はEVへ蓄電できます。そして夜間や雨の日はEVに貯めた電気を使うサイクルを徹底することで、月々の電気代を限りなくゼロに近づけることも夢ではありません。

注文住宅を建てるという絶好の機会に、太陽光発電とV2Hをセットで導入する。それは、「電気を賢く自給自足する家」という、未来の理想の暮らしを実現するための、最も確実な一歩といえるでしょう。

V2H導入で使える補助金はある?

近年、国やいくつかの自治体では、カーボンニュートラルの実現に向け、V2Hに対して補助金制度を用意しています。これらの制度を理解し、最大限に活用することが、賢いV2H導入の鍵となります。

ここでは2025年度の最新情報に基づき、主な補助金制度を解説します。(※2025年9月20日時点の情報です。最新情報については、必ず公式サイトでご確認ください)

V2H充放電設備補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)

国(経済産業省)が主体となって実施しているのが、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」、通称「CEV補助金」です。V2H設備もこの対象に含まれます。

2025年度の募集は終了していますが、2026年以降も実施される可能性があるため、内容を確認しておきましょう。

【V2H充放電設備補助金】

補助金額(2025年度 個人宅の場合)

・機器購入費: 費用の1/2を補助(上限50万円)

・設置工事費: 費用の10/10(全額)を補助(上限15万円)

・合計: 最大65万円

申請期間(2025年度の例)

・2025年7月下旬頃 〜 9月30日

・申請期間が非常に短く、予算額に達し次第、期間内でも受付が終了するため、早期の準備が不可欠です。

重要な注意点

・補助金の「交付決定通知」を受け取る前に、V2H機器の発注や設置工事に着手することはできません。申請し、審査を通過してからの行動が原則となります。

・申請には、V2Hに対応したEV・PHEVを所有していること(または発注済みであること)が条件となります。

自治体が補助金制度を設けているケースもある

国の補助金に加えて、多くの自治体が独自の補助金制度を設けています。お住まいの地域によっては、国の補助金と併用することで、自己負担を大きく抑えることが可能です。

【主な自治体の補助金制度】

建築予定地の自治体の公式サイトなどで、同様の制度がないか確認してみることをおすすめします。

【重要】補助金の併用は注意が必要

多くの場合、国の補助金は、その財源が同じであるもの同士を併用することはできません。例えば先述した国の「V2H(CEV)補助金」は、ZEH住宅を対象とした「ZEH補助金」(55万円/戸、ZEH+の場合90万円/戸)とは併用できず、原則としてどちらか一方を選ぶことになります。

一方で、地方自治体の補助金は、国の補助金と併用できるケースがあります。ただし、補助金額が減額されるなど、その内容は複雑です。「どちらの制度を利用するのが最もメリットが大きいか」を慎重に見極める必要があるため、補助金の活用を検討する場合は、建築会社などによく相談することが重要です。

まとめ

V2Hは、単なる省エネ設備ではありません。

災害時には家族の命と暮らしを守る「命綱」となり、日常では電気代を削減する「家計の味方」となり、そして未来のスタンダードを先取りする「賢い投資」となる ——まさに、これからの注文住宅に欠かせない設備です。

新築に際し、太陽光発電とあわせて設置することで、電気を「創って、ためて、賢く使う」という「エネルギーの自給自足を目指す未来の暮らし」を実現できます。

ポラスの「発見とちいえプラザ」では、お客様一人ひとりの理想の暮らしを形にするため、土地探しから設計、そしてV2Hのような先進設備の導入まで、ワンストップでサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

SUPERVISOR

監修者

.jpg)