ZEH住宅とは?2025年最新の基準から補助金、後悔しない対策まで徹底解説

2025.10.6.

- 注文住宅

実は、ZEH住宅を選ぶことは、単なる「省エネ」や「節約」を意味しません。将来の光熱費高騰や災害時の備え、そして家族の健康で快適な暮らしを実現する「賢い投資」なのです。

この記事は、ZEH住宅の基本から選ぶメリット・デメリット、2025年最新の補助金制度や後悔しないハウスメーカーの選び方まで分かりやすく解説していきます。

ZEH(ゼッチ)とは?基本を解説

ZEH(ゼッチ)とは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称で、直訳すると「正味(ネット)のエネルギー消費量がゼロになる家」を意味します。

具体的には、住宅で消費するエネルギーと、太陽光発電などで住宅が生み出すエネルギーが、年間を通じてプラスマイナスゼロになる住宅のことです。

つまり、完全に電気を使わない家ではなく、「賢くエネルギーを管理する家」と考えるとよいでしょう。

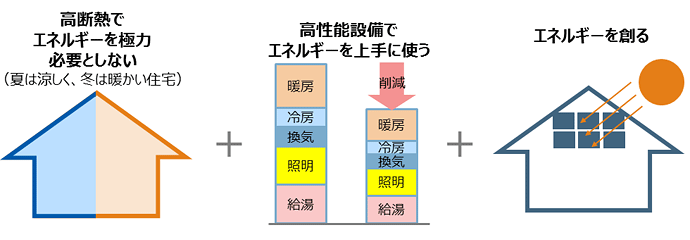

ZEHの仕組み:「断熱」「省エネ」「創エネ」の3本柱

ZEHは、「断熱」「省エネ」「創エネ」の3つの要素を組み合わせることで、年間のエネルギー収支ゼロを実現します。

断熱 (熱を逃がさない)

ZEH住宅では、壁や屋根、床に高性能な断熱材を使用し、熱が逃げやすい窓には樹脂サッシやLow-E複層ガラスといった断熱性の高い製品を採用します。これにより、外の暑さや寒さの影響を受けにくい、魔法瓶のような住宅を実現できます。

省エネ (消費エネルギーを減らす)

次に、高効率なエアコンや給湯器(エコキュートなど)、消費電力の少ないLED照明といった省エネ性能の高い機器を採用し、住宅のエネルギー消費量を削減します。

創エネ (エネルギーを創る)

そして最後に、主に屋根に設置した太陽光発電システムによって、家庭で使う電気を創出します。高断熱と省エネによって最小限に抑えたエネルギー消費量を、この「創エネ」で賄うことで、年間のエネルギー収支ゼロを目指すのがZEHの基本的な仕組みです。

なぜ今ZEHが注目されているのか?2030年の義務化に向けた国の動き

日本政府は、2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)実現に向けて、2030年度以降に新築される住宅の省エネ性能を「ZEH水準」に引き上げることを目標としています。

これは、「今、ZEH基準を満たさない家を建てると、わずか数年で国の定める最低基準を下回る家になる」ことを意味します。

2030年以降、住宅の資産価値は「ZEH水準を満たしているか否か」が大きな評価軸の一つとなるでしょう。つまりZEH住宅は、単なる「高性能住宅」ではなく、将来にわたって資産価値を維持するための「未来への標準装備」として注目されているのです。

ZEHの4つの基準と種類

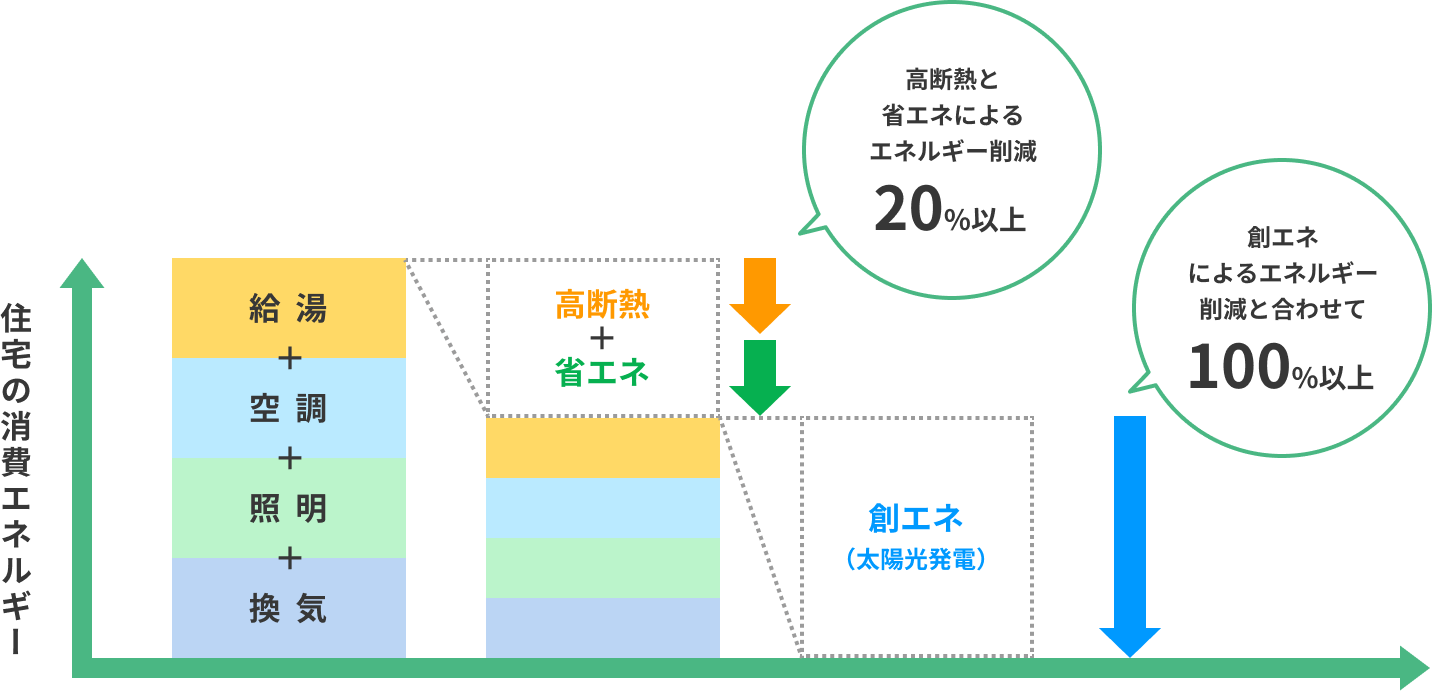

① 断熱性能の強化(UA値)

これは「断熱」の基準です。UA値は、家の中から外へどれだけ熱が逃げやすいかを表す数値で、数値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。建築する地域ごとに基準値は異なり、例えば東京では、UA値≤0.60 が求められます。

② 一次エネルギー消費量を20%以上削減

これは「省エネ」の基準です。給湯・空調・証明・換気に高効率な設備を導入することで、標準的な住宅が消費するエネルギー量(基準一次エネルギー消費量)から、20%以上のエネルギー消費量を削減する必要があります。

③ 再生可能エネルギーの導入

これは「創エネ」の基準で、主に太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備を導入することを指します。

④ エネルギー消費量を実質100%以上削減

これがZEHの最終目標です。省エネにより消費エネルギー量を20%以上減らしたうえで、残りのエネルギー消費量を創エネで創り出したエネルギーで相殺し、トータルで100%以上のエネルギー削減を達成することが求められます。

ZEHの種類と違いは?お住まいの地域に合ったものを選ぼう

すべての土地やすべての地域で、ZEHの基準を満たすことは、実は現実的ではありません。例えば地価が高く広い土地を持ちにくい東京では屋根面積が狭くなり、太陽光発電設備を載せられないこともあります。

しかしそれでは、住む場所によってはZEH補助金などの恩恵を受けられないことになり不平等です。そのため、国は地域の気候や敷地条件に合わせて、以下のように複数の種類のZEHを定義しています。

『ZEH』

基準を満たした標準的なZEH住宅。二重かぎカッコをつけ、『ZEH』と表されます。ZEHにおいては、できる限りエネルギー収支を100%以上削減する『ZEH』を目指します。

Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)

北海道や東北の一部地域など、冬季に十分な日照を得るのが難しい寒冷地や多雪地域向けのZEHです。Nearlyは「ほとんど」という意味で、エネルギー収支75%以上を実現すれば認定されます。

ZEH Oriented(ゼッチ・オリエンテッド)

太陽光パネルの設置が難しい都市部の狭小地向けのZEHです。断熱と省エネで一次エネルギーを20%以上削減できれば、認定を受けられます。

ZEH+(ゼッチ・プラス)/Nearly ZEH+

標準のZEHよりも高い基準を満たした住宅です。電気自動車の充電設備(V2H)や、より高度な省エネ設備を備えている場合に認定され、補助金額も高くなります。

ZEH住宅のメリットは?光熱費削減だけじゃない8つの魅力

ここでは、ZEHがもたらす8つのメリットを解説します。

メリット①:月々の光熱費を削減できる

ZEH住宅の最も大きなメリットは、月々の光熱費を大幅に削減できることです。

国土交通省では、東京を含む地域にある一般的な省エネ住宅の年間光熱費が約23.9万円であるのに対し、ZEH住宅では約19.3万円まで、太陽光パネル付き省エネ住宅では15.3万円まで抑えられると試算しています。

これは最大で約8.6万円、月々にして約7,200円の削減に相当します。浮いた費用を、家族での外食やレジャー、将来のための貯蓄に回すことができるのは、家計にとって大きなプラスになるでしょう。

参考:国土交通省

メリット②:太陽光発電による売電収入が期待できる

太陽光発電で創られた電気のうち消費しきれずに余った分は、電力会社に売却(売電)できます

国が定める2025年度の買取価格は、2025年10月1日以降の申請分からは、最初の4年間は24円/kWh、5年目から10年目までは8.3円/kW。資源エネルギー庁では余剰売電比率の想定値を70%としており、5kWの太陽光発電を導入しているケースでは1〜4年目までは年間約8.4万円、5〜10年目までは年間約3万円の収入になる計算です。

ただし、売電価格が低下傾向にあることを考えると、蓄電池を導入し、余剰電力は夜間に消費することを検討するのが現実的です。

メリット③:夏は涼しく冬は暖かい、健康・快適な室内環境になる

経済的なメリット以上に、日々の暮らしの質を大きく向上させるのが、ZEH住宅の優れた温熱環境です。「高断熱」性能により、家全体が外気の影響を受けにくく、「夏はエアコンがすぐに効いて涼しく、冬は暖房を切っても暖かさが続く」という快適な生活が実現します。

家の中の部屋ごとの温度差が少なくなるため、急激な温度変化によって血圧が変動し、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす「ヒートショック」のリスクを大幅に軽減できるのもポイントです。とくにご高齢の方がいる家庭では、大きなメリットとなるでしょう。

メリット④:災害・停電時も電気が使える安心感を得られる

地震や台風といった自然災害による大規模な停電が発生したときでも、ZEH住宅は家族の生活を守れます。太陽光発電システムと家庭用蓄電池を組み合わせることで、停電時でも自立して電気を供給できるためです。

具体的には、蓄電池の容量にもよりますが、5kWhであれば10〜12時間、10kWhであれば16〜20時間程度、普段に近い生活を維持できると言われています。

将来の予測不能な事態に対して備えられるのは、大きな安心につながります。

メリット⑤:国や自治体の補助金が受けられる

ZEH住宅の普及を国が後押ししているため、その建築には手厚い補助金制度が用意されています。初期費用の一部を補助金でまかなうことで、新築にかかる費用の負担を抑えることが可能です。

補助金制度は重要なポイントですので、後のセクションで詳しく解説します。

メリット⑥:住宅ローンの金利が優遇される場合がある

ZEH住宅のような高性能で持続可能な住宅は、金融機関からの評価も高くなる傾向があり、住宅ローンを組む際に金利の優遇を受けられる場合があります。

たとえば住宅金融支援機構が提供する、ZEHなどの省エネ性能が高い住宅を対象とした【フラット35】Sでは、当初5年間最大で0.75%の金利引き下げを受けられます。

メリット⑦:住宅ローン減税の借り入れ限度額が高くなる

住宅の新築で住宅ローンを利用すると、毎年末のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する住宅ローン減税を受けられます。

このうちZEH水準の省エネ住宅の借り入れ限度額は、一般的な省エネ基準適合住宅よりも高く設定されており、より多く控除されるのがメリットです。

なお、住宅ローン減税の適用を受けるには、諸条件を満たす必要があります。詳しくは国土交通省のサイトでご確認ください。

メリット⑧:資産価値が維持・向上しやすい

前述の通り、2030年にはZEH水準が新築住宅のスタンダードになることが見込まれています。これは、将来的に住宅を売却することになった場合、ZEH住宅であるかどうかが査定価格に大きく影響することを意味します。

ZEH住宅を建てることは、単に快適な住まいを手に入れるだけでなく、長期的に価値が下がりにくい、賢い資産を形成することにも繋がるのです。

知っておくべきデメリットと「後悔しない」ための対策

多くのメリットがある一方で、ZEH住宅には事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、考えられるデメリットと、それらを乗り越え「後悔しない」ための具体的な対策をセットで解説します。

デメリット①:初期費用(建築コスト)が高くなる

ZEH住宅では、高性能な断熱材や窓、高効率な設備機器、太陽光発電システムなどを導入するため、一般的な仕様の住宅と比較すると高くなるのが一般的です。

たとえば、太陽光発電システムの設置費用の平均は1kWあたり28.6万円※。5kWの太陽光発電システムを導入するだけでも、143万円が追加でかかる計算です。

※参考:資源エネルギー庁

対策:補助金や住宅ローン控除を最大限活用する

初期費用の負担を軽減するためには、国や自治体の補助金制度を利用することが重要です。さらに、住宅ローン控除も活用すれば、費用の負担感は大きく軽減されるでしょう。

対策:長期的な光熱費削減効果をシミュレーションする

太陽光発電システムに143万円かかったとして、ZEH による年間の光熱費削減額が約8.6万円、売電収入が当初4年は8.4万円、5年目以降は3万円と仮定すると、約11年で初期投資を回収できる計算になります。

もちろん、これは一例であり、日照条件や将来の電気料金によって変動しますが、長期的な視点から、初期費用がどの程度補塡(ほてん)されるか試算してみるとよいでしょう。

デメリット②:デザインに制約が出る可能性がある

ZEH住宅では、太陽光発電の効率を最大化するために、屋根の形状がシンプルな片流れ屋根や切妻屋根に限定されたり、断熱性能を確保するために、極端に大きな窓の設置が難しくなったり、デザインに制約がでるケースがあります。

対策:ZEHの実績が豊富なハウスメーカーに相談する

この課題を解決する鍵は、依頼するハウスメーカーの設計力と技術力にあります。

例えば、風や光の通り道を計算したパッシブデザインを取り入れることで、大きな窓であっても断熱性能を確保できるかもしれません。経験豊富なメーカーなら、ZEHの基準を満たしながらも、理想のデザインを叶えるための多彩な選択肢を提案してくれるでしょう。

デメリット③:太陽光発電システムのメンテナンスが必要

太陽光発電システムは、長期的にメンテナンスが必要な設備です。

太陽光パネル自体の寿命は20年〜30年と非常に長いですが、発電した電気を家庭で使えるように変換する「パワーコンディショナー(パワコン)」は、10年〜15年で寿命を迎え、交換が必要になるのが一般的です。この交換費用には、30万円〜40万円程度を見込んでおく必要があります。

対策:定期点検の費用や保証内容を事前に確認しておく

太陽光発電システムの保証期間や、定期点検の有無と費用、そして将来的なパワーコンディショナーの交換費用の目安などは、あらかじめハウスメーカーに確認しておくことが重要です。

長期的な視点で誠実な情報を提供してくれるかどうかは、その会社が信頼できるパートナーであるかを見極めるための一つの指標にもなるでしょう。

【2025年最新情報】ZEH住宅で使える補助金制度

ここでは、ZEH住宅で使える主な補助金制度を紹介します。

※2025年9月20日時点の情報です。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。

戸建住宅ZEH化等支援事業(経済産業省・環境省)

ZEH住宅そのものを直接支援する、最も代表的な補助金です。住宅の性能に応じて補助額が変わります。

【補助額】

・『ZEH』・Nearly ZEH・ZEH Oriented:55万円/戸

・ ZEH+・Nearly ZEH+:90万円/戸

さらに追加設備を導入することで、補助額が加算される場合があります。例えば、蓄電池なら20万円を上限に補助を受けられます。

参考:戸建て住宅ZEH化等支援事業

子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)

省エネ住宅の取得を支援する、より広範な補助金制度です。特に子育て世帯・若者夫婦世帯※に対して手厚い内容となっていますが、一部は全世帯が対象です。

・GX志向型住宅:160万円/戸(全世帯対象)

・長期優良住宅:80万円/戸(子育て・若者夫婦世帯対象。建替えの場合は100万円)

・ ZEH水準住宅:40万円/戸(子育て・若者夫婦世帯対象。建替えの場合は60万円)

※申請時点で、平成18年4月2日以降に生まれた子がいる、あるいは夫婦のいずれかが昭和59年以降に生まれた世帯

参考:子育てグリーン住宅支援事業

【補助金選択の戦略的ガイド】

「結局、どれを選べば一番お得なの?」と迷ったときには、以下の順番で検討するとよいでしょう。

1. GX志向型住宅(ZEHを大幅に超える省エネ性能)の基準を満たせるか?

→ YES: 「子育てグリーン住宅支援事業」を選択(160万円)

2. ZEH+ の基準を満たせるか?

→ YES: 「ZEH支援事業」を選択(90万円)

3. 子育て・若者夫婦世帯で、古い家を解体してZEH水準の家を建てるか?

→ YES: 「子育てグリーン住宅支援事業」を選択(60万円)

4. 標準的なZEHを建てるべきか?

→ YES: 「戸建住宅ZEH化等支援事業」を選択(55万円)

5. 上記以外で、子育て・若者夫婦世帯がZEH水準の家を新築する場合

→ 「子育てグリーン住宅支援事業」を選択(40万円)

このように、ご自身の住宅プランや世帯の状況によって最適な補助金は異なります。計画の早い段階でハウスメーカーと相談し、どの基準を目指し、どの補助金を申請するのがベストか、戦略を立てることが重要です。

自治体独自の補助金もチェックしよう

国の補助金に加えて、お住まいの都道府県や市区町村が独自に補助金制度を設けている場合があります。これらの多くは、国の補助金と併用が可能です。

例えば、太陽光発電システムの設置や蓄電池の導入に対して、数十万円単位の補助が受けられるケースも少なくありません。「(お住まいの自治体名) ZEH 補助金」などのキーワードで検索するか、ハウスメーカーに確認してみましょう。

申請時の注意点とスケジュール

補助金の申請にあたっては、いくつか重要な注意点があります。

申請は建築事業者が行う

補助金の申請手続きは、施主ではなく、事業者登録されたハウスメーカーや工務店が行います。そのため、補助金の利用を前提とする場合は、必ず対象事業に事業者登録されている会社を選ばなければなりません。

予算には上限があり、先着順

国の補助金は年間の予算が決められており、申請額が予算の上限に達した時点で受付が終了してしまいます。公募期間の終了を待たずに締め切られることも多いため、家づくりの計画を早めに進め、速やかに申請準備に取り掛かることが重要です。

ZEHで後悔しないためのハウスメーカー選び3つのポイント

ZEH住宅の満足度は、どのハウスメーカーに依頼するかによって大きく左右されます。ここでは、信頼できるパートナーを見つけるためのポイントを3つ解説します。

ポイント①:ZEHの建築実績は豊富か

EHは、省エネ性能や断熱性、創エネ設備(太陽光発電など)を一体として設計・施工する必要があるため、実績の有無が安心感に直結します。同じ「住宅建築」といっても、断熱材の厚みやサッシの仕様、空調・換気システムの選定、太陽光発電との電気設計など、一般住宅とは異なる技術やノウハウが求められます。

そのため、過去にどの程度ZEH住宅を手がけているか、建築事例を確認したり、完成後の光熱費実績や入居者の声を聞いたりするのが有効です。「理論上はできる」と「実際にできる」の間には差があるため、数値と事例で裏づけがあるかを見極めることが大切です。

ポイント②:デザインの自由度と性能を両立できるか

「デメリット」のセクションでも触れた通り、ZEHの性能基準とデザインの自由度を両立させるためには、ハウスメーカーの設計思想と技術力が求められます

それを確かめるには、その会社がこれまでに手掛けたZEH住宅の施工事例を注意深く見てみることをおすすめします。どの家も似たような外観や間取りになっていないか、吹き抜けや大開口の窓、複雑な屋根形状など、デザイン性の高い要素を取り入れながらZEH認定を取得しているかは、その会社の設計力を示す重要な判断材料です。

さらに、一次エネルギー消費量や外皮性能のシミュレーション結果といった数値面での裏付けがきちんと示されているかを確認すれば、デザインと性能の両立が本当に実現できているかを客観的に判断できるでしょう。

ポイント③:アフターサポートや保証は充実しているか

ZEH住宅の性能を長期にわたって維持するためには、建てた後のアフターサポート体制も非常に重要です。

契約前に、以下を具体的に確認しましょう。

・定期点検のスケジュールと内容:何年目に、どのような点検を無償で行うのか

・保証制度:太陽光発電システムや給湯器といった設備機器の保証期間と内容はどのようなものか

・延長保証の有無:有償で保証期間を延長できるオプションがあるか

・緊急時の対応:万が一の不具合が発生した際に、24時間対応の窓口など、迅速に対応してくれる体制が整っているか

家は、何十年にもわたって住み続ける大切な場所です。長期的な視点で安心して暮らし続けられるサポート体制が整っている会社を選びましょう。

【応用編】V2H(Vehicle to Home)でZEH住宅のメリットをさらに拡大

V2Hとは、EV(電気自動車)に搭載された大容量バッテリーを家庭用電源として活用する仕組みです。通常は夜間など電気料金の安い時間帯にEVへ充電し、昼間や停電時にはその電力を家へ供給することで、電気代の削減や非常用電源としての安心感を実現できます。

ZEH住宅にV2Hを組み合わせると、エネルギーの自給自足がさらに進化します。昼間は太陽光で発電した電気を優先的に生活に使い、余剰分をEVに充電。夜間や天候不良時にはその電気を家庭に戻して使うことで、電力会社から買う電気を最小限に抑えられます。

さらに、災害による長期停電時にはEVが数日分の電力をまかなえるため、防災面でも大きな強みになります。環境への配慮、家計の節約、そして暮らしの安心を同時に叶えるのが、ZEH×V2Hの大きな魅力です。ぜひZEH住宅への導入を検討してみてください。

関連記事:V2Hとは?注文住宅でのEV(電気自動車)活用で実現する、家族を守る賢い家の新常識

ZEHについてよくある質問(Q&A)

最後に、ZEHについてよくある質問とその回答を紹介します。

Q. 太陽光パネルの設置は必須ですか?

標準的な『ZEH』やNearly ZEHでは、エネルギーを創り出すために太陽光パネルの設置が必須となります。しかし、都市部の狭小地などを対象としたZEH Orientedでは、太陽光パネルの設置義務はありません。

家を建てる土地がZEH Orientedの対象となるかどうかは、ハウスメーカーに確認しましょう。

Q. 曇りや雨の日でも効果はありますか?

太陽光パネルは、曇りの日でも全く発電しないわけではなく、晴天時よりは少ないながらも発電します。

しかし、より重要なのはZEH住宅の根本的な性能です。高い断熱性・省エネ性を備えることにより、快適な室温を保つために必要なエネルギーがそもそも非常に少なくて済みます。

さらに蓄電池があれば、晴れた日に貯めておいた電気を使うことができるため、天候に大きく左右されずに安定したエネルギー供給が可能です。

Q. 光熱費はゼロになりますか?

「ネット・ゼロ・エネルギー」の「ゼロ」は、月々の電気代の請求額がゼロになるという意味ではありません。電力会社との契約を維持するため、基本料金がかかります。

また、日照時間の少ない冬場などは電気を購入する(買電)月が多くなり、日照時間の長い夏場などは電気を売る(売電)月が多くなります。この一年間の収支をトータルで見て、消費エネルギーと創出エネルギーが差し引きゼロになることを目指すのがZEHの考え方です。実際の光熱費が完全にゼロになるわけではないことは理解しておきましょう。

まとめ

ZEH住宅は、2030年の義務化という国の明確な方針を背景に、これからの家づくりの「新たな常識」となりつつあります。

光熱費の大幅な削減という直接的な経済メリットはもちろんのこと、一年中快適で健康的な室内環境、災害時の安心感、そして将来にわたって維持しやすい資産価値。ZEHを選ぶことは、極めて論理的で賢明な「投資」であると言えるでしょう。

ポラスの「発見とちいえプラザ」では、省エネと創エネを両立する住まいを提案し、快適さと経済性を兼ね備えた理想のZEH住宅を、土地探しからサポートします。まずは気軽にご相談ください。

SUPERVISOR

監修者