建ぺい率60%・容積率200%の土地で建てられるのはどんな家?

2025.6.24.

- 注文住宅

この数値の意味を理解しないまま購入すると、「思っていた間取りにできない」といった後悔を招くことになりかねません。

本記事では、「建ぺい率60・容積率200」の土地で建てられる家の大きさや、設計の工夫、緩和措置までをわかりやすく解説します。

建ぺい率60%・容積率200%の土地とは?

建ぺい率60%とは

建ぺい率とは、敷地面積に対してどのくらいの面積の建物を建てられるかを示す割合です。土地に対して何%まで建物を建ててよいかを定めるもので、以下の計算式で求めます。

建ぺい率 = 建築面積(建物を真上から見たときの水平投影面積) ÷ 敷地面積 × 100%

たとえば敷地面積が100㎡で建ぺい率が60%の場合、建築面積は最大60㎡までとなります。この上限を超えると建築許可は下りません。

なお、建ぺい率は日当たりや防災といったまちづくりの観点から定められているため、同じ広さの土地でも地域によって数値が異なります。土地選びの際は、建ぺい率が家の広さや形状にどう影響するかを確認することが大切です。

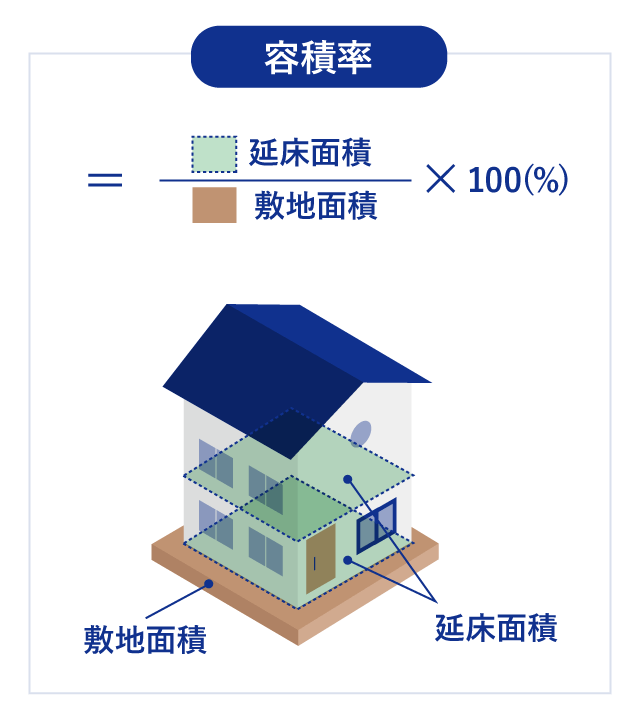

容積率200%とは

容積率とは、敷地面積に対して建てられる建物全体の延床面積(各階の床面積の合計)の割合を示す数値で、以下のように計算します。

容積率 = 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100%

たとえば、容積率が200%の地域では、敷地が100㎡の場合、延床面積は最大200㎡まで許容されます。容積率が高いほど、総床面積の大きな家を建てられる可能性が広がりますが、建ぺい率や高さ制限とのバランスも必要です。

希望する間取りを実現できるかどうかを判断するためには、建ぺい率やその他の条件とあわせて確認しましょう。

【土地面積別】建ぺい率60%・容積率200%で建てられる家の大きさは?

建ぺい率60%・容積率200%の条件では、土地の広さによって建てられる建物の規模が大きく異なります。ここでは、20坪・25坪・30坪の敷地面積ごとに、どのような家が建てられるかの目安※を紹介します。

※計算上の最大値です。実際は高さ制限、日影規制、隣地との距離などにより、建築可能な大きさが変わることがあります。

20坪(約66.0㎡)の土地の場合

敷地面積が20坪の場合、最大の建築面積・延床面積は次のようになります。

・建築面積:最大約12坪(約39.6㎡)

・延床面積:最大約40坪(約132㎡)

3階建てにすると、1フロア約12坪、全体で3LDK〜4LDK構成ができる広さです。ただし、階段スペースが必要になるため、実際に使えるフロア面積はやや小さくなります。

限られた空間を有効に使うためには、緻密な間取り設計が必要になるでしょう。

25坪(約82.5㎡)の土地の場合

敷地面積25坪の場合の最大の建築面積・延床面積は、以下のとおりです。

・建築面積:最大約15坪(約49.5㎡)

・延床面積:最大約50坪(約165㎡)

3階建てにすれば、1フロア約15坪の構成となり、比較的ゆとりある4LDK〜5LDKのプランも可能です。部屋数や収納スペースを確保しやすく、家族のライフスタイルに合わせた間取りを実現しやすくなるでしょう。

30坪(約99.0㎡)の土地の場合

敷地面積が30坪では、最大の建築面積・延床面積は次のようになります。

・建築面積:最大約18坪(約59.4㎡)

・延床面積:最大約60坪(約198㎡)

3階建てにすると、1フロア約18坪の構成となり、容積率の上限に対しても余裕があります。4LDKの間取りに加えて、1階部分にビルトインガレージを設けるプランも現実的です。

また、1階に親世帯、2〜3階に子世帯を配置する二世帯住宅にも対応可能な広さとなり、多様なライフスタイルに応じた家を叶えやすい土地条件です。

建ぺい率・容積率にかかわる緩和措置と制限ルール

建ぺい率や容積率は、土地ごとに定められた上限値が基本ですが、一定の条件を満たせば緩和されることもあります。その一方で、土地によっては追加の制限がかかるケースもあるため、確認しておくことが重要です。

建ぺい率にかかわる緩和・制限

建ぺい率が緩和されるケース

建ぺい率は原則として上限が定められていますが、一定の条件を満たす場合には緩和措置が適用されることがあります。

たとえば、角地にある敷地では、道路に対する開放性が高いとされ、建ぺい率が10%加算されます。また、防火地域内で耐火構造の建物を建てる場合も、火災時の延焼リスクが低いと判断され、同様に建ぺい率の緩和が認められるケースもあります。

こうした緩和措置を活用すれば、通常よりも大きな建築面積を確保できる可能性がありますが、角地は土地代が高くなりがちです。

なお、適用の有無は各自治体の条例やその他の規制・条件などの影響を受けるため、購入に際してはよく確認が必要です。

建ぺい率に制限がかかるケース

一方で、建ぺい率に追加の制限がかかる場合もあります。

代表的なのが「壁面後退(セットバック)」の指定です。敷地が接する道路の幅員が基準に満たない場合や、都市計画によって敷地の境界線から建物を一定距離離すよう求められていると、その分だけ建築可能な面積が減少します。

また、旗竿地のように敷地の一部が通路となっている形状では、その通路部分も敷地面積に含まれますが、建築には使えません。

さらに、一部地域では景観や防災などの理由から、条例によって厳しい建ぺい率の制限が課されているケースもあります。

こうした制限は土地の形状や地域によって異なるため、購入前に不動産会社や建築会社に確認し、実際どの程度の建物を建てられるかを把握しておくことが大切です。

容積率にかかわる緩和・制限

容積率が緩和されるケース

容積率が緩和されるのは、主に以下のようなケースです

とくに狭小住宅では、これらの緩和措置をうまく活用することで、空間を広く使う工夫が可能になります。設計段階で条件をしっかり確認し、活用できる要素を取り入れて、より快適で機能的な住まいづくりを実現しましょう。

容積率に制限がかかるケース

容積率には、場合によって追加の制限がかかることがあります。

たとえば、敷地が接する前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画法に基づき、指定された容積率ではなく「道路幅員×法定乗率(0.4または0.6)」によって算出された数値のうち、低い方が上限として適用されます。旗竿地や狭い道路に面した敷地では、容積率が思ったよりも使えないケースがあるため、土地選びの際に必ず確認しましょう。

また、ひとつの敷地が複数の用途地域にまたがっている場合、それぞれの区域ごとに異なる容積率が定められているため、単純な平均ではなく、区域ごとの面積に応じて按分して計算しなければなりません。想定していた延床面積を確保できないことになりかねないため、制限が課される可能性の有無については、よく確認が必要です。

容積率について詳しくは

「容積率とは?建ぺい率も考慮して理想の家を叶えよう」をあわせてご覧ください。

建ぺい率60%・容積率200%の土地を検討するときのポイントと注意点

ほかの制限もチェックする

これらの制限や規制は、複数が重なることもあり、その場合はより厳しい内容が優先されます。そのため、たとえ建ぺい率や容積率の条件を満たしていても、希望どおりの高さや規模の住宅を建てられないケースもあります。

さらに、敷地の地盤や接道状況によっては、3階建ての建築が難しい場合もあるでしょう。建物の構造計画や許認可の要件を満たすためには、早い段階からプロのサポートを受け、土地の正確な制限を把握することが重要です。

家もセットで考える

建ぺい率60%・容積率200%の土地条件を最大限活かすためには、単に容積率の大きさだけでなく、フロアごとの活用方法や生活動線など、日々の暮らしやすさまで視野に入れて設計する必要があります。

そのため、土地と建物を別々に検討するよりも、両方を一体で提案できる会社に相談するのがスムーズです。プロの視点で、土地の特性に合った最適な住まいの形を導き出してもらうことで、理想の住まいづくりが現実的になるでしょう。

まとめ

建ぺい率60%・容積率200%の土地は、都市部の限られた敷地でも3階建て住宅や吹き抜け空間を活かした設計がしやすく、柔軟なプランニングが可能です。その一方で、建築に関する制限や緩和条件を正しく理解していないと、「想定していた間取りが実現できない」といった事態につながりかねません。

とくに狭小地や3階建て住宅を検討している場合は、容積率と建ぺい率のバランスをふまえながら、土地と建物を一体で検討することが重要です。

ポラスの「発見とちいえプラザ」では、土地と建物の相談を同時におこなえる専任担当が対応し、制限を考慮した上で理想の住まいを提案します。土地選びに迷ったら、まずは気軽に相談してみてください。

SUPERVISOR

監修者