注文住宅の相場・価格はいくら?費用の内訳や予算別・坪数別の間取り事例を徹底解説

2025.2.12.

- 注文住宅

この記事では、土地あり・土地なしのケース別に、注文住宅の相場や価格を詳しく紹介。さらに、広さ別(坪数別)・予算別の相場価格や建てられる注文住宅の違い、予算計画の立て方、費用を抑えるコツなども解説します。「予算内で理想の家を叶えたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

注文住宅の費用相場(平均価格)はいくら?

注文住宅にかかる費用は、本体価格と土地代の合計になることから、土地がないか、すでに所有しているかで大きく異なります。

まずは、住宅金融支援機構の2023年度 フラット35利用者調査データをもとに、土地なし、土地ありのそれぞれにおける、注文住宅の費用相場を確認しましょう。

【土地あり】注文住宅の費用相場

すでに土地がある場合の、注文住宅の建築資金は次のとおりです。

延床面積は、どのエリアも全国平均の119.5㎡(約36.1坪)とほとんど変わらない一方、建築資金には大きな違いがあることがわかります。大都市圏は全国平均を上回り、とくに首都圏は、その他の地域と比べて15%ほど高くなっています。

【土地なし】注文住宅の費用相場

続いて、土地がない場合の住宅建築資金総額も確認しましょう。

土地なしの場合、建物価格に土地購入資金が加わるため、土地代が高いエリアほど当然費用は高くなります。とくに首都圏は、購入できる敷地面積は全国平均よりも16%ほど狭いのに、価格は約1.5倍もかかっています。

また、土地ありのケースと比べると、建物の延床面積が小さくなっている点にも注目しましょう。首都圏では、土地ありでは120.4㎡(約36.4坪)だった延床面積が、土地なしでは108.8㎡(約32.9坪)と、10%ほど狭くなっています。これは、土地代がかかるため、住宅面積を小さくしてトータルコストを抑えていることも一因と考えられます。

広さ別(坪数別)注文住宅の相場

ここでは、注文住宅の広さ別に相場を確認しましょう。

注文住宅の広さ別に相場を考えるときには、坪単価を目安にするのが一般的です。まずは坪単価とはなになのかを解説したうえで、坪数別に注文住宅の相場を紹介します。

坪単価とは

坪単価とは、家をたてるときにかかる1坪(約3.3㎡)あたりの建築費を指し、以下の計算式で求めます。

坪単価=建築費÷延床面積(坪)

先ほどのエリア別建築資金を延床面積で割った坪単価は、次のようになります。

坪単価について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

注文住宅における坪単価とは?建築会社を比較するポイント・注意点を詳しく解説

広さ別(坪数別)注文住宅の相場

算出した坪単価をもとに、注文住宅の広さ別の相場をまとめました。

大都市圏は、基本となる坪単価がほかのエリアよりも高いため、坪数が広くなるほどより多くの建築費が必要になります。とくに首都圏での家づくりを検討している場合は、土地代だけでなく建築費用も高めに見積もっておく必要があるでしょう。

予算別で解説!どんな注文住宅が建てられる?

ここからは価格帯別に、どのような広さ・間取りの注文住宅が建てられるのかを具体的に紹介していきます。

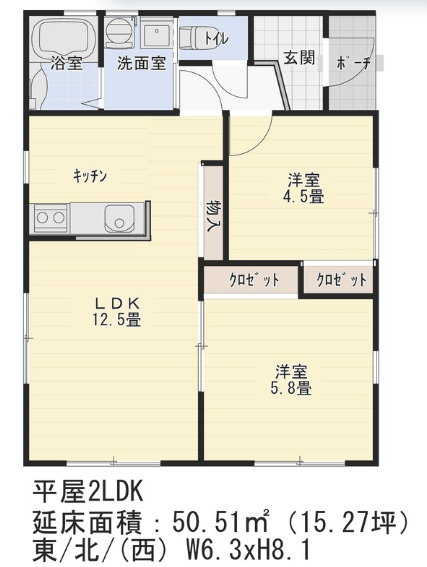

1,000万円台の注文住宅

1000万円台で建てられるのは、20坪以下のコンパクトな注文住宅です。15〜18坪だと階段やホールの面積が必要になる2階建ては難しく、4.5畳×1〜2部屋と12〜14畳のLDK程度の平屋の提案になると考えられます。

なおこの価格帯では自由設計型の注文住宅は難しく、規格型注文住宅を選ぶことになるでしょう。

2,000万円台の注文住宅

2,000万円台になると、20坪台の注文住宅が建てられるようになります。2,000万円台後半であれば、6畳×2〜3部屋と、14〜16畳のLDKのイメージです。

2,000万円前半だと、規格型注文住宅を選べば、同様の広さの家を建てられる可能性が高くなります。

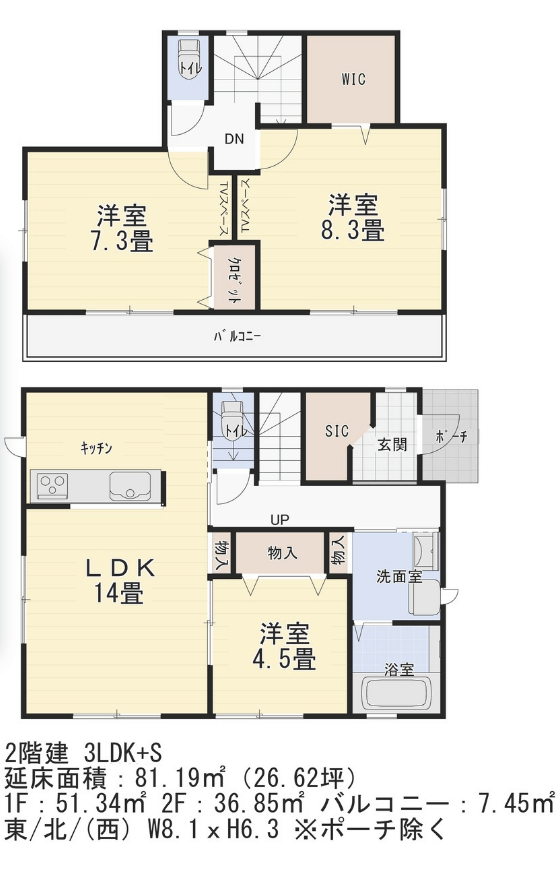

3,000万円台の注文住宅

3,000万円台になると、30坪台の注文住宅を実現できます。

新築注文住宅の平均坪数は35坪〜36坪なので、30坪台は平均的な広さといえます。間取りでいえば6畳×3〜4部屋に16〜20畳のLDK。30坪台後半であれば、プラスαのスペースとして、土間収納やWIC(ウォークインクローゼット)なども可能でしょう。

3,000万円台は、自由設計型注文住宅で、理想の家に近い家を建てられる価格帯といえます。

4,000万円台の注文住宅

4,000万円台なら、40坪前後もしくはそれ以上の、自由設計型注文住宅を建てられます。

間取りでいえば、家族人数によって、6〜8畳×3〜4部屋や8〜10畳×2〜3部屋に、18畳〜22畳のLDK。部屋数を抑えて土間収納やWICなどをプラスするのもおすすめです。

あるいは30坪台でハイグレードの設備を入れるなど、4,000万円台は好みにあわせて理想の家を建てられる価格帯です。

注文住宅の費用内訳|何にいくらかかる?

注文住宅にかかる費用は、大きく以下の3つに分けられます。それぞれの内訳と目安を解説します。

建物代(上物=うわもの代・本体工事費)

「建物代」は、土地の条件や注文内容などを加味していない、建物のみの価格を指します。家づくり予算の大部分を占めるのがこの建物代で、具体的な内容は以下のとおりです。

⚫︎基礎や土台、柱や梁(はり)などの構造部分

⚫︎内外装の建材(壁、屋根、床など)

⚫︎設備費用(キッチン、ユニットバス、トイレ、照明など)

⚫︎上記にかかる工事費用

なお、何を標準仕様として建物代に含めるのかは、ハウスメーカーによって異なります。標準仕様に含まれない部分は、オプション費用として別途発生する可能性がある点に注意しましょう。希望する仕様がある場合はあらかじめ伝えたうえで、すべて含めた建物代を確認することが重要です。

付帯工事費用

付帯工事費用とは、建物以外に必要になる工事にかかる費用で、建物代の20%程度を見込んでおくのが一般的です。具体的には以下のようなものを指します。

⚫︎地盤改良費:地盤の強化が必要な場合に発生

⚫︎外構費:塀や門扉、駐車スペース、庭の整備など

⚫︎水道引き込み工事費:上下水道の接続工事

⚫︎電気・ガス配線工事費:電気やガスの引き込みにかかる費用

付帯工事費は、地盤の強さや道路からの距離など、土地の条件次第で大きく費用が変動することが特徴です。土地によっては想定以上の費用がかかる場合があるため、コストを抑えるためには慎重に検討する必要があります。

付帯工事費を後回しにするとトータルコストが上がりやすいので、建物と一緒に予算を考えることも重要です。

諸費用

諸費用は、注文住宅を建てるときに必要になる各種手続きにかかる費用で、建物代の約10%を見込むのが一般的です。主な費用は以下のとおりです。

⚫︎印紙税:契約書に貼付する印紙代

⚫︎住宅ローンの借り入れ費用:保証料、事務手数料など

⚫︎不動産登記費用:登録免許税や司法書士報酬など

⚫︎火災保険料(+地震保険料):住宅ローンを仮入れる場合必須(地震保険は任意)

なお、不動産会社を介して土地を購入する場合には、仲介手数料も別途必要です。住宅ローンの事務手数料や保証料は金融機関によって異なるため、比較検討するとよいでしょう。

注文住宅の予算計画|世帯収入とのバランスは?

注文住宅の予算計画を立てるときには、世帯収入とのバランスをしっかり考慮することが重要です。ここでは、無理のない予算を考えるためのポイントを解説します。

家族構成にあわせた部屋数・床面積の考え方

注文住宅の広さは、価格に直結する大きな要素です。家族構成に応じた部屋数や床面積を考えるときには、以下の基準を参考にするとよいでしょう。

最低限必要な広さの目安

厚生労働省では、快適に暮らせる最低限の広さについて、以下のように提言しています。

⚫︎2人:22.7坪(約75㎡)

⚫︎3人:30.3坪(約100㎡)

⚫︎4人:37.8坪(約125㎡)

家族人数が多いほど広さが必要になりますが、将来のライフステージの変化(子どもの独立や高齢になった際の動線など)を考慮して柔軟に検討することをおすすめします。

参考:住生活基本計画における居住面積水準

注文住宅の予算に影響する土地の広さとエリア

【土地あり】注文住宅の費用相場で解説したように、土地の価格は注文住宅にかけられる予算に大きく影響します。基本的に、都市部や駅近の土地は高額になりがちであるため、土地価格を抑えたい場合は、希望する駅から少し離れた場所も候補に入れるとよいでしょう。

また、電車の乗車時間が少し延びても、駅からの距離が近い土地を選べば、かえって通勤が楽になる場合もあります。土地選びでは価格だけでなく、利便性と生活スタイルのバランスを見極めることが重要です。

注文住宅の資金計画|無理のない住宅ローンとは?

住宅ローンは、無理のない返済をするためにも、返済負担率で考えることが重要です。返済負担率とは、年収に占める年間返済額の割合を指します。

無理なく返済していくには、年収の25%以内に抑えるのが適切といわれています。例えば年収600万円なら、年間の返済額を150万円、月額で12.5万円を基準に考えましょう。

また、金利タイプの選択も重要な要素です。変動金利は初期費用が抑えられる反面、今後金利上昇のリスクがあります。返済の不安なく暮らすためには、将来の収入や生活費も見越し、余裕を持った計画を立てるようにしてください。

注文住宅の費用・金額を抑えるためのポイント

ここからは、コストを抑えて注文住宅を建てるためにできる工夫を、建物と土地に分けて紹介していきます。

建物にできる工夫

まずは、建物にできる工夫を見ていきましょう。

規格型注文住宅を選ぶ

あらかじめ用意されたプランから選ぶ規格型注文住宅は、自由設計型に比べてコストを抑えやすいのが特徴です。材料を大量発注できるほか、工事内容が標準化されているため、価格が明確で予算を管理しやすいメリットもあります。

ただし、間取り変更やデザインのカスタマイズには制限があるため、「こだわりよりもコスト重視」という方に向いています。

延べ床面積をミニマムにする

建物価格は延べ床面積に比例するので、家族の生活スタイルに合った必要最低限の広さに抑えることで、費用を大幅に削減できます。子どもが巣立った後の使い方など、将来のライフステージを考慮して間取りを検討しましょう。

そうすれば効率的な設計が可能になり、コストを最小限に抑えられます。とくに都心部においては、省スペースを意識した設計に慣れた建築会社に相談することをおすすめします。

シンプルなデザインにする

建物はできるだけシンプルなデザインにすると、材料費や人件費を抑えやすくなります。具体的には以下のような工夫が考えられます。

⚫︎コの字やロの字ではなく四角い外観にする

⚫︎屋根形状は寄棟ではなく陸屋根や片流れにする

⚫︎2階建てなら総二階構造にする

⚫︎窓の大きさや数を減らす

シンプルなデザインだと外壁や屋根などのメンテナンスも効率的におこなえるため、将来的な維持費の削減につながることもメリットです。

水回りを1箇所にまとめる

外観だけでなく、建物のなかもシンプルにすると価格を抑えやすくなります。とくにキッチン、バスルーム、トイレなどの水回りを1箇所に集約すれば、配管や工事を簡略化でき、工事費を削減できます。1階と2階で縦方向に水回りを揃えると、より効率的にコストをカットできるのでおすすめです。

土地にできる工夫

続いて、土地にできる工夫も解説します。

南道路以外も検討する

南道路の土地は人気が高く、日当たりの良さから希望者が多いため、相対的に価格が高くなりがちです。しかし、北道路でも間取りや設計次第で明るく快適な家を建てることが可能です。

例えば、2階リビングにする、高窓・天窓を設けて採光をよくするといった工夫が考えられます。日当たりのいい家は南道路の土地でなくても叶えられるケースが多いため、過度に方角にこだわりすぎないことをおすすめします。

不整形地も候補にする

立地や価格の選択肢を広げるには、比較的価格が抑えられている台形や旗竿地などの不整形地を検討するのも方法の一つです。

とくに都市部に多い旗竿地(道路に面した細長い土地の奥にまとまった敷地がある土地)は、道路に面していない分静かで、プライバシーが確保しやすいメリットがあります。

設計に工夫が必要ですが、建築会社と相談することで理想の家を実現できる可能性は十分あるため、候補に入れるとよいでしょう。

更地にこだわらない

古家が建っている「古家付き土地」は、比べて価格が安い場合が多いことが特徴です。解体費用はかかるものの、水道や下水の引き込み工事が不要なケースが多いため、付帯工事費用を抑えられる可能性があります。

候補にする場合は、解体費用の見積もりも依頼し、トータルコストを比較してみることをおすすめします。

建築条件付き土地を検討する

土地の費用を抑えたいときには、「建築条件付き土地」を検討するのもおすすめです。建築条件付き土地とは、以下2つの条件が付いた土地を指します。

⚫︎決められた施工会社と建築請負契約を結ぶこと

⚫︎建築請負契約は、一定期間内に結ぶこと

これら条件により建築会社の選択の自由度は制限されるものの、その分建物とのトータルコストを抑えられる点が魅力です。建築会社の工法や特徴をよく確認し、自分たちの希望と合致するならよい選択肢となるでしょう。

家づくりで大切な3つのステップ

理想の注文住宅を実現するには、しっかりと計画を立てることが重要です。ここでは家づくりのプロセスを、大きく3つのステップに分けて解説します。

家のイメージを固める

まずは、理想の住まいや希望のエリアを家族でじっくり話し合いましょう。

この時点では、予算を気にせず希望をすべてリストアップすることが重要です。そのうえで、Must(絶対ほしい)とWant(あれば嬉しい)に分けて優先順位をつけると、取捨選択がスムーズに進みます。

家族全員が明確な共通したイメージを持つことで、土地選びや設計の方向性がブレなくなります。

資金計画を立てる

住宅ローンの返済負担率も考慮しつつ、土地も含めた全体予算を検討します。家を建てたあとも日々の生活費や教育費、老後資金などの支出が続くことを考慮し、余裕のある資金計画を立てることが大切です。

なお資金計画を立てるときには、土地と建物の予算を分けて考える必要はありません。予算を最大限活かすためには、建築会社と相談しながら、適切な配分を決めていくことが大切です。

ハウスメーカー選びと土地探しを同時に進める

土地探しから注文住宅を検討するなら、ハウスメーカー選びと土地探しは同時に進めることが重要です。それぞれのポイントを解説します。

ハウスメーカー選びのポイント

ハウスメーカーはそれぞれ得意としている建築工法(木造・鉄骨造・RC造)や売りにしている住宅仕様(自然素材の家、全館空調など)があります。まずは公式サイトをチェックし候補を絞り、モデルハウスを訪問して建物や素材を確認しましょう。

担当者と直接話し、提案力や信頼感を見極めることも重要です。価格だけでなく、保証内容やアフターフォローの充実度にも注目するとよいでしょう。理想の家を建てるには、自分たちの要望を理解し、具体的な提案をしてくれるメーカーを選ぶことが大切です。

土地探しのポイント

土地もあわせて探す場合は、建物を相談しているハウスメーカーに依頼するのがベストです。

土地探しというと不動産会社を思い浮かべがちですが、不動産会社は家づくりのプロではないため、家を基準とした土地選びが難しくなることが理由です。住宅建築の視点が抜けたまま購入すると、土地にあわせた家づくりになりがちで、後悔することになる可能性があります。

土地の形状や周辺環境は家づくりに大きく影響するため、建築会社と相談しながら、希望の間取りやデザインを実現できる土地を選びましょう。

注文住宅に関するよくある質問

注文住宅でよくある質問をまとめました。

注文住宅と建売住宅だとどちらが安い?

注文住宅と建売住宅だと、同じ土地面積・広さであれば、建売住宅のほうが安くなるのが一般的です。建売住宅は事前に設計・施工されているため、コストを削減しやすいことが理由です。

ただし、建売住宅はすでに家が完成しており、自分の好みを反映することはできません。

マイホームにこだわりがあり、理想の家づくりをしたい人には、注文住宅がおすすめです。

注文住宅は何年持つ?

近年、注文住宅の寿命は大幅に延びています。劣化対策等級2級に相当する家なら50〜60年、長期優良住宅に認定された家であれば100年以上の耐久性が期待できます*。

ただし、注文住宅の寿命はメンテナンス状況に大きく依存するのが特徴です。長く快適に住み続けるには、内外装や設備のメンテナンスや更新を計画的におこなうことが重要です。

*参考:期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について|国土交通省

注文住宅の相場・費用を知って理想の家づくりを実現しよう

注文住宅の価格は年々高騰していますが、工夫次第で予算内で希望にあう家にすることは可能です。とくに、土地購入から注文住宅を建てる場合は、土地探しから一括して同じ会社にまかせることで、予算バランスを取りながら理想の家を建てられるのでおすすめです。

ポラテックでは、土地探しから設計・施工まで、お客様の理想に寄り添いながらトータルサポートが可能です。専門スタッフが土地探し・家づくりに関する疑問や不安にていねいにお応えし、最適なプランのご提案をいたします。

理想の注文住宅を建てる第一歩として、まずは気軽にご相談ください。

SUPERVISOR

監修者

.jpg)

岩井 学 (いわい まなぶ)

宅地建物取引士